Инвестиции в паевые фонды

Для того чтобы принимать взвешенные и обоснованные решения о покупке или продаже акций, нужно приобрести необходимые знания и навыки, а также некоторый опыт работы на фондовом рынке. Часто у одних людей нет на это времени, другим просто не интересно заниматься анализом фондового рынка, третьи, понимая, что вложения в акции связаны с высоким уровнем риска, хотят для своих вложений более «тихую гавань».

Для таких инвесторов лучшим вариантом будет инвестирование в паевые инвестиционные фонды, сокращенно – ПИФы. Такие фонды есть как в России, так и за рубежом, только там они называются Mutual funds – взаимные фонды.

Итак, что же такое паевой фонд? Грубо говоря – это портфель акций, обращающихся на фондовом рынке, подобранных в определенной пропорции управляющей компанией. Функция управляющей компании состоит в том, чтобы аккумулировать деньги вкладчиков, вложить их в доходные инструменты (акции, облигации), а также корректировать их доли в составе фонда в зависимости от текущей рыночной ситуации. Фонд поделен поровну на условные единицы (паи), и, вкладывая деньги в фонд (покупая паи), инвестор покупает не отдельную акцию, а часть общего пакета акций, из которых состоит фонд. Это значительно снижает риск инвестирования, т. к. соответствует правилу диверсификации (распределения) средств по разным видам активов. Кроме того, инвестор сам не принимает участие в управлении фондом, это делает управляющая компания. Это еще одно преимущество фонда – не нужно быть специалистом по управлению активами на фондовом рынке, за вас управляет профессионал. Конечно, управляющая компания (далее – УК) берет вознаграждение за свои услуги, т. е. при каждой покупке паёв инвестору нужно заплатить дополнительно комиссию, но об этом ниже.

Какие бывают ПИФы

ПИФы классифицируются по нескольким признакам: по уровню риска, по по виду ценных бумаг, которые приобретаются на средства фонда, по степени свободы инвесторов и так далее.

По составу ценных бумаг ПИФы бывают следующих видов:

- ПИФы акций.

ПИФы акций, как следует из названия, состоят из акций компаний (открытых акционерных обществ). Акции приобретаются управляющей компанией на деньги, внесенные в фонд пайщиками. Когда цена акций, входящих в ПИФ, растёт (по результатам торгов на биржах), растёт и цена паев ПИФа. Когда цена акций падает, дешевеют и паи. Задача управляющей компании покупать акции, которые должны вырасти в цене, и продавать акции, которые должны упасть в цене. От того, насколько удачно УК угадывает (рассчитывает)? какие акции продать, а какие купить, зависит доходность ПИФа. ПИФы акций - самый рискованный вид ПИФов. Доходность варьируется от отрицательной до высокой положительной.

- ПИФы облигаций.

ПИФы облигаций - наименее рискованные вложения, хотя и они могут быть убыточными, просто вероятность убытка очень низка. Обязательный спутник низкого риска - низкая доходность. Доходность в ПИФах облигаций примерно такая же, как у банковских депозитов, 8-12%. ПИФы облигаций можно использовать как убежище для капитала во время падения рынка.

- Смешанные ПИФы.

Смешанные ПИФы (ПИФы смешанных инвестиций) - это гибриды ПИФов акций и ПИФов облигаций, т. е. они состоят из обоих видов ценных бумаг. У таких фондов максимально гибкие стратегии: они могут состоять на 100% из акций во время роста рынка и на 100% из облигаций во время падения рынка. В периоды неопределенности на рынке, когда не ясно, куда рынок двинется завтра, такие фонды - наилучший вариант для вложения капитала.

Также ПИФы различаются по свободе пайщика выбирать время для покупки и продажи паев:

- Открытые ПИФы.

Если ПИФ открытый, можно покупать, обменивать и погашать паи в любой рабочий день.

- Интервальные ПИФы.

Паи интервального ПИФа можно покупать, обменивать и гасить только в определенные фиксированные промежутки времени несколько раз в год (как правило, по две недели четыре раза в год).

- Закрытые ПИФы.

Закрытые ПИФы инвестируют средства в такие активы, которые нельзя частично продать, чтобы погасить паи одного или нескольких пайщиков, а возможно только продать всё имущество ПИФа и погасить все паи.

Кроме того, фонды бывают отраслевые (на деньги фонда приобретаются акции компаний какой-либо одной отрасли, например, нефтяной или металлургической), индексные (состав акций, приобретаемых на деньги фонда копирует состав акций индекса ММВБ или РТС, поэтому такой фонд растет или снижается в соответствии с индексом).

Как выбрать фонд

Каждый инвестор, вкладывающий свои сбережения в паевые фонды должен понимать, что ПИФы – это «забег на длинную дистанцию»; иными словами – фонды дают ощутимую прибыль только при длительных сроках инвестирования – от 5 лет и более. Поэтому средства, которые могут вам понадобиться через более короткий промежуток времени, лучше вложить в другие активы, но об этом позже.

Сначала нам нужно выбрать управляющую компанию. Рейтинги УК легко найти в интернете, например, по адресу: http://pif.investfunds.ru/funds/rate_management.phtml. Там компании ранжируются по объёму СЧА (иными словами – размеру фондов), количество ПИФов в управлении, показателях доходности. Однако, высокие показатели в прошлом не гарантируют таких же высоких показателей в будущем.

Инвестору на данном этапе необходима в первую очередь надежность компании. Поэтому необходимо проверить, чтобы УК работала на рынке не менее 5 лет, чем дольше тем лучше.

Далее необходимо сравнить размеры комиссий, взимаемых управляющими компаниями. Естественно, чем ниже комиссия, тем более привлекательна управляющая компания. Неплохо также, чтобы компания являлась налоговым агентом, то есть при получении прибыли в момент продажи паёв фонда сама удерживала подоходный налог, освобождая инвестора от налоговых процедур (заполнение декларации, перечисление средств в налоговую и т. д.).

С учетом рассмотренных показателей, автор считает наиболее надежными и удобными для работы управляющие компании «Альфа-Капитал» (http://www.alfacapital.ru/individual/pifs/) и «ВТБ Капитал – управление активами» (http://www.vtbcapital-am.ru/), но это его личное мнение.

После того как определились с управляющей компанией, приступаем к выбору фонда. Здесь многое зависит от самого инвестора – его способности понимать рынок и его отдельные сегменты, склонности к риску и т. д. Если инвестор имеет своей целью получение максимальной прибыли, то лучше выбрать фонд акций. Но вместе с тем необходимо понимать, что возможная прибыль и риск – вещи взаимосвязанные и прямо пропорциональные, то есть чем выше потенциальная прибыль, тем выше возможность потери средств при неблагоприятной ситуации на рынке и наоборот. Инвесторам, больше заинтересованным в сохранности своих сбережений, чем в получении прибыли можно рекомендовать ПИФы облигаций, они гораздо стабильнее фондов акций, но и средняя доходность там существенно ниже. Если инвестор хорошо разбирается в одной из отраслей промышленности (нефтегазовой, металлургической), то его могут заинтересовать отраслевые фонды, специализирующиеся на акциях компаний определённой отрасли.

Итак, с видом фонда определились, теперь смотрим дату создания фонда. Важно, чтобы фонд существовал не менее 3 лет, чтобы можно было проследить его историческую доходность. Историческая доходность – это самый важный критерий при выборе фонда! Чтобы её оценить, нужно сравнить доходность фонда с индексом ММВБ или РТС. Сделать это можно, например, на сайте http://pif.investfunds.ru/, там удобный интерактивный график на главной странице. Фонд является привлекательным, если его историческая доходность за последние 3 года выше чем доходность индекса. Индекс – это статистический показатель, характеризующий общее состояние рынка. В состав индекса входят ценные бумаги крупнейших компаний, торгующихся на бирже. Если фонд показывает доходность ниже рыночной, то целесообразнее инвестировать в индексный фонд, состав которого повторяет состав бумаг, входящих в индекс ММВБ. Такой фонд имеет доходность, равную доходности индекса.

Выбрав управляющую компанию и ПИФ, можно приступать непосредственно к инвестированию. Для этого необходимо связаться с управляющей компанией через сайт или по телефону. Если Вы решили иметь дело с компанией «ВТБ-капитал Управление активами», до достаточно просто явиться в ближайшее отделение банка ВТБ24 и заключить договор с управляющей компанией. Далее нужно просто перечислить средства на свой счет в УК, иными словами – купить паи фонда. Чтобы продать паи, нужно снова прийти в офис УК и подать заявление о продаже паёв. Операции по покупке или продаже паёв осуществляются в течение 2-3 дней с момента подачи заявки.

Маленькие хитрости

И напоследок – несколько рекомендаций от МирCоветов по инвестированию в паевые фонды.

Не вкладывайте все предназначенные для инвестирования средства в один фонд. Это лишний риск, без которого можно обойтись, ведь стоимость отдельного фонда может как расти, так и падать, причем существенно. Подберите себе 2-3 фонда со стабильной и высокой доходностью и покупайте паи всех трёх. Тем, кто считает себя готовым к риску и собирается приобрести паи фондов акций, лучше всего подстраховаться, включив в инвестиционный портфель паи фондов облигаций или смешанных фондов. В случае неблагоприятной ситуации на рынке это сделает падение не таким ощутимым.

О стратегии. МирCoветов считает стратегию «механического инвестирования» наиболее стабильной и выигрышной. Она заключается в том, чтобы инвестировать одинаковые суммы через равные промежутки времени (например, раз в месяц или раз в квартал). Причем делать это надо вне зависимости от того, растут паи в цене или падают. Смысл стратегии в следующем. Допустим, вы вносите 5000 рублей каждый месяц. Если покупка совершена, когда цена на паи упала, то за эту сумму вы купите большее количество паев, а если цена на паи высокая – то меньшее. То есть покупается больше по низкой цене, меньше – по высокой. Статистика показывает, что такой подход наиболее оправдан при длительных сроках инвестирования.

Если вы не смогли определиться с фондом, то лучше всего инвестировать в индексный фонд, то есть тот фонд, состав которого (а значит, и показатели) соответствует индексу ММВБ или РТС. О таких фондах рассказывалось выше. Плюс этого фонда в том, что им не надо управлять (принимать решения об изменении состава акций), а нужно только следить, чтобы пакет акций фонда соответствовал пакету акций, входящих в индекс. А если нет необходимости в активном управлении, то и комиссия там самая низкая. Кроме того – статистика показывает, что 70% активно управляемых фондов проигрывает индексу ММВБ по доходности на длительных периодах.

И напоследок – помните: цена фондов может как расти, так и падать! Поэтому никогда не инвестируйте все имеющиеся деньги, определите сначала сумму средств для инвестиций. Только разумный подход к инвестированию может обеспечить будущее благосостояние.

Удачных вам инвестиций!

1. Георгий Победоносец. Центрабанк России выпускает данные монеты с 2006 года. Они весьма востребованы среди рядовых частных инвесторов, поскольку обладают малым весом и соответствующе низкой стоимостью. Это значит, что даже при наличии маленького капитала вы вполне сможете позволить себе инвестиции в подобные монеты. Они будут неплохим стартом и для начинающих вкладчиков.

1. Георгий Победоносец. Центрабанк России выпускает данные монеты с 2006 года. Они весьма востребованы среди рядовых частных инвесторов, поскольку обладают малым весом и соответствующе низкой стоимостью. Это значит, что даже при наличии маленького капитала вы вполне сможете позволить себе инвестиции в подобные монеты. Они будут неплохим стартом и для начинающих вкладчиков.

2. Крюгерранд ЮАР. Выпускаются с 1967 года, вес каждой монеты фиксирован и равен одной тройской унции. Благодаря высокой распространенной данной монеты во всем мире, вы не испытаете ни малейших сложностей с ее приобретением и продажей. По цене является вполне доступной, и чрезвычайно высокая ликвидность является ее приятным бонусом.

2. Крюгерранд ЮАР. Выпускаются с 1967 года, вес каждой монеты фиксирован и равен одной тройской унции. Благодаря высокой распространенной данной монеты во всем мире, вы не испытаете ни малейших сложностей с ее приобретением и продажей. По цене является вполне доступной, и чрезвычайно высокая ликвидность является ее приятным бонусом.

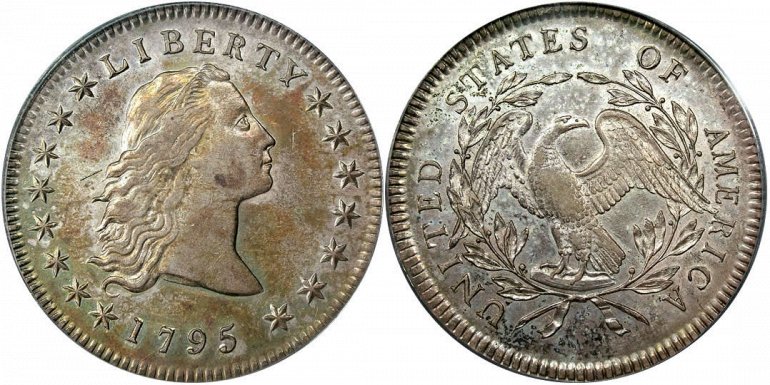

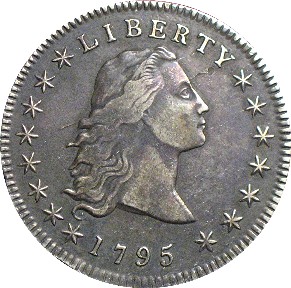

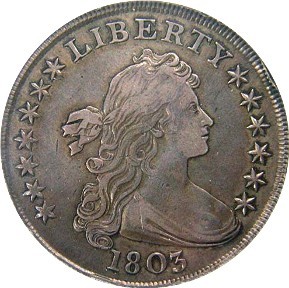

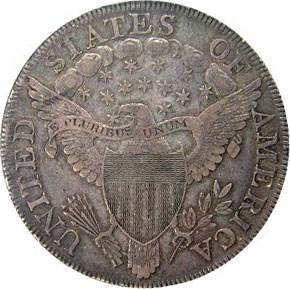

3. Американский золотой орел. Впервые была выпущена Американским монетным двором в 1986 году, это – официальная монета США. Представлена в четырех формах, в зависимости от веса: одна десятая тройской унции, одна четвертая, одна вторая и целая. Номинал монет следующий: 50, 25, 10 и 5 долларов США. Данные монеты отличаются высокой прочностью.

3. Американский золотой орел. Впервые была выпущена Американским монетным двором в 1986 году, это – официальная монета США. Представлена в четырех формах, в зависимости от веса: одна десятая тройской унции, одна четвертая, одна вторая и целая. Номинал монет следующий: 50, 25, 10 и 5 долларов США. Данные монеты отличаются высокой прочностью.

4. Американский буффало. Это золотые инвестиционные монеты высокой пробы – 999,9. Монеты выпускаются с 2006 года и имеют вес, равный одной тройской унции.

4. Американский буффало. Это золотые инвестиционные монеты высокой пробы – 999,9. Монеты выпускаются с 2006 года и имеют вес, равный одной тройской унции.

5. Австрийский филармоникер. Характерной особенностью данной монеты является то, что именно она первой стала выпускаться в евро (ранее номиналом являлся австрийский шиллинг). Центрабанк Австрии ручается за высокое качество филармоникера и его отменную пробу – 999,9. Номинал – 100 евро.

5. Австрийский филармоникер. Характерной особенностью данной монеты является то, что именно она первой стала выпускаться в евро (ранее номиналом являлся австрийский шиллинг). Центрабанк Австрии ручается за высокое качество филармоникера и его отменную пробу – 999,9. Номинал – 100 евро.

6. Канадский кленовый лист. Чеканится с 1979 года, причем пользуется большой славой и популярностью среди инвесторов по всему миру. Отличается прекрасным дизайном и превосходным качеством изготовления. Номинал – 50 канадских долларов.

6. Канадский кленовый лист. Чеканится с 1979 года, причем пользуется большой славой и популярностью среди инвесторов по всему миру. Отличается прекрасным дизайном и превосходным качеством изготовления. Номинал – 50 канадских долларов.

7. Австралийский кенгуру. Пертский монетный двор ежегодно выпускает данные золотые инвестиционные монеты в ограниченном количестве, и поэтому они пользуются высоким спросом не только среди вкладчиков, но и среди коллекционеров.

7. Австралийский кенгуру. Пертский монетный двор ежегодно выпускает данные золотые инвестиционные монеты в ограниченном количестве, и поэтому они пользуются высоким спросом не только среди вкладчиков, но и среди коллекционеров.

8 Китайская золотая панда. В первый раз данная монета была выпущена в 1982 году. Она имела предельно небольшим тиражом (меньше 16'000 штук) и лишь четыре наиболее ходовых размера (от 1 до 10 тройской унции). «Золотая панда» сразу обрела неплохое признание среди коллекционеров и достаточно быстро начала увеличивать свой весовой диапазон. А уже к 10-летней годовщине были отчеканены, и в последующем превратились в раритет, 10 золотых монет весом по 5 килограмм. Эти образцы и стали первыми крупными золотыми монетами современности.

8 Китайская золотая панда. В первый раз данная монета была выпущена в 1982 году. Она имела предельно небольшим тиражом (меньше 16'000 штук) и лишь четыре наиболее ходовых размера (от 1 до 10 тройской унции). «Золотая панда» сразу обрела неплохое признание среди коллекционеров и достаточно быстро начала увеличивать свой весовой диапазон. А уже к 10-летней годовщине были отчеканены, и в последующем превратились в раритет, 10 золотых монет весом по 5 килограмм. Эти образцы и стали первыми крупными золотыми монетами современности.